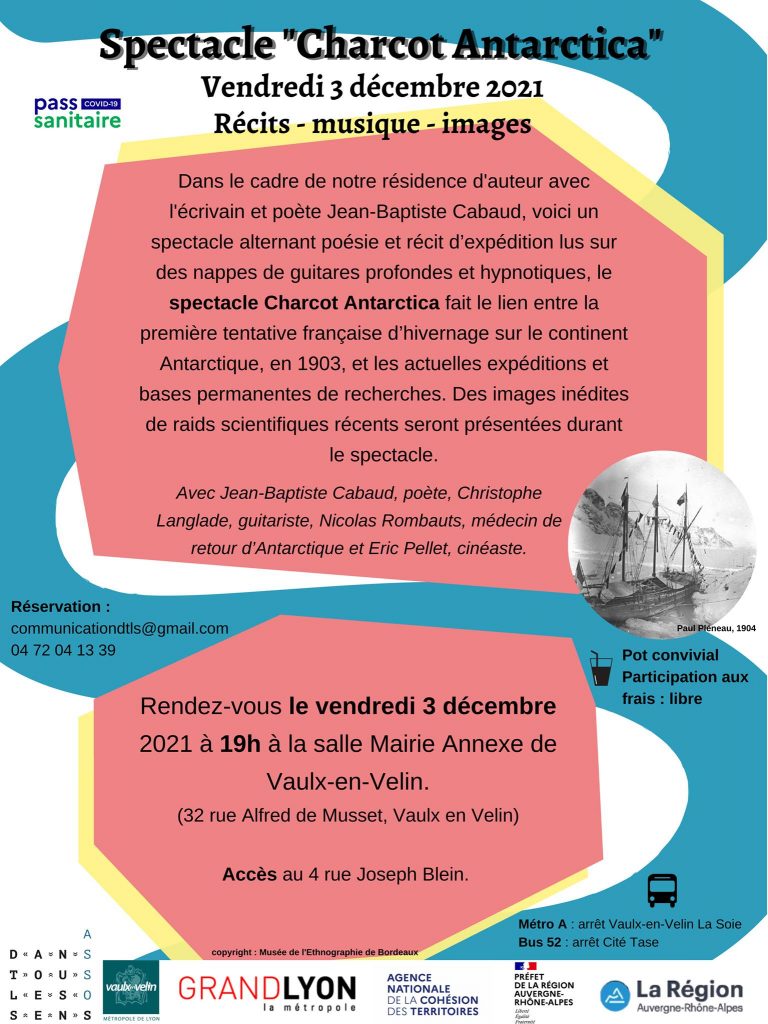

Comment transformer de la littérature en objet imprimé 3D ? Comment rendre accessibles, pour le public, les imprimantes 3D, ces machines dont on entend chaque jour qu’elles révolutionnent notre vie quotidienne, mais que l’on voit en définitive si rarement ? Ce sont ce type de questions qui ont été posées lorsque s’est mis en place ce projet Littérature et Impression 3D dans le cadre de la résidence que j’ai effectuée d’octobre à décembre 2021 à Vaulx-en-Velin à l’invitation de l’association littéraire Dans Tous Les Sens.

3d.FAB est une plateforme du CNRS, spécialisée dans la recherche en domaine de santé, et dans le développement de dispositifs médicaux innovants. Au quotidien, ses chercheurs impriment de la peau, du cartilage et des tissus vivants, des prothèses chirurgicales en céramiques ou polymères.

L’INSA Lyon est l’une des grandes écoles d’ingénieurs françaises. L’établissement développe un modèle d’ingénieur humaniste, en résonance avec les enjeux socio-écologiques contemporains, ouvert sur le monde des arts, du sport ainsi que les sciences humaines et sociales.

En collaboration avec les HLC, Hospices Civils de Lyon, 3d.FAB et l’INSA Lyon ont créé en 2020 Co’Lab 3D, une plateforme d’impression d’une vingtaine d’imprimantes 3D visant à faire émerger des problématiques liées au monde de la santé, et qui pourraient trouver une solution innovante grâce à l’impression 3D.

C’est à ces chercheurs et ingénieurs qu’a été posée la question “Comment transformer de la littérature en objet imprimé 3D ?” pour qu’ils envisagent de nouveaux chemins de réflexion, de nouvelles possibilités à leurs machines et transforment cette littérature en objets d’exposition et en art contemporain.

La parole dans tous ses états

Deux groupes d’ateliers d’écriture permanents de l’association Dans Tous les Sens ont participé à ce projet. La Parole, était au cœur de ces textes. La parole au sens large : la parole parlée, la parole écrite, la parole chantée. La parole langage ou la parole sonore. La parole qui soigne, celle qui blesse, celle qui guérit, celle qui dit ou qui ne dit pas. La parole des oiseaux, la parole de ceux qui n’ont pas de parole…

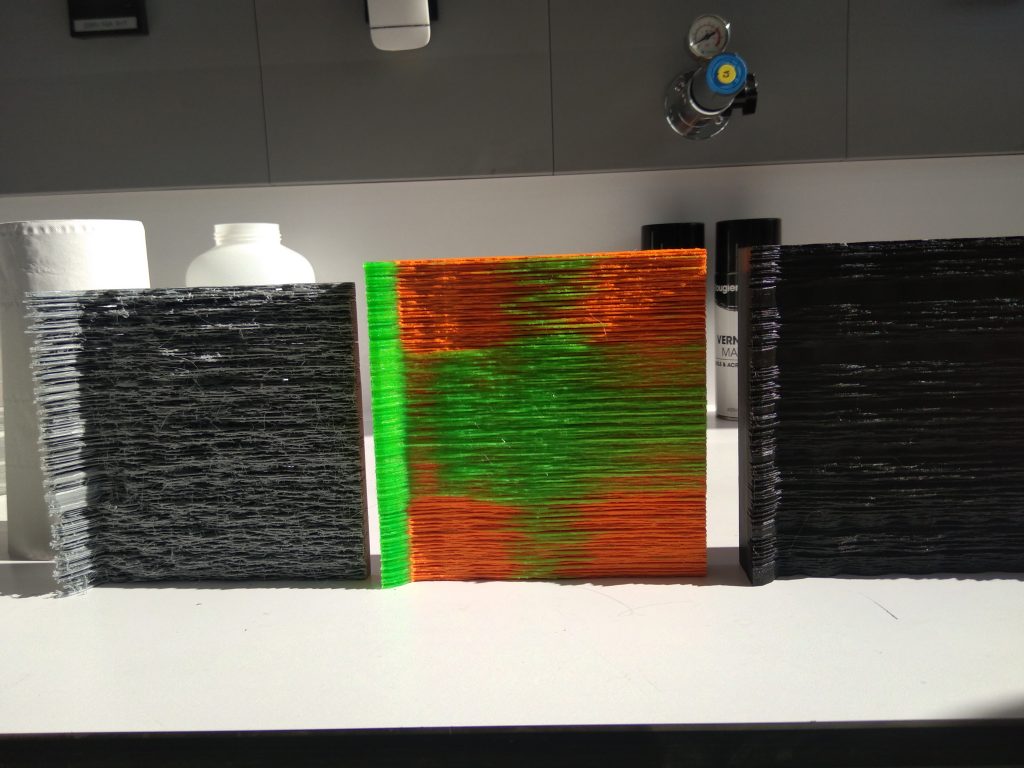

Suivant les demandes formulées par Christophe Marquette et les chercheurs de 3d.FAB, qui pour ce travail avaient besoin, entre le texte d’origine et l’objet imprimé, d’une étape sonore supplémentaire, les participants aux ateliers d’écriture de Mohammed El Amraoui ont écrit, puis mis en voix et enregistré en studio leurs textes, qui ont été fournis ensuite aux chercheurs sous forme de fichiers audio. L’audiogramme, forme visuelle du son, a été récupéré, retravaillé et imprimé pour donner un ensemble de plaques artistiques qui se révèlent comme autant de paysages sonores particuliers, pics, creux, vallées et montagnes, semblant réinventer en version contemporaine, au format carré et comme agrandie au microscope, les structures et reliefs parallèles des vieux disques microsillons d’antan.

S’appuyant, lui, sur l’écriture « langage visuel » à devoir transformer en « langage tactile » pour l’impression, Emmanuel Cartillier, de l’INSA, s’est appuyé sur un troisième langage, parfait intermédiaire entre les deux autres, une transcription des textes en système Braille. Chaque texte ainsi traduit en relief a ainsi servi à la fabrication de cylindres manipulables et lisibles par les personnes malvoyantes ou non-voyantes. Une contrainte importante imposée par ce choix d’une surface d’impression nécessairement réduite, était l’impératif d’un texte court. Ce sont donc des haïkus et poèmes très courts qui ont été travaillés en atelier avec les participants du groupe d’écriture de Roger Dextre, et qui ont été fournis à l’enseignant ingénieur.

Des impressions à l’œuvre

Les différents participants aux ateliers d’écriture ont ensuite pu se rendre à Co’Lab 3D pour une visite de la plateforme et une découverte de ces imprimantes à vocation médicale, précisément en train d’imprimer, à ce moment-là, leurs textes et poèmes transformés par les soins des scientifiques de 3d.FAB et de l’INSA.

Exposition

L’exposition aura lieu du 13 au 28 mai 2022 à la Bibliothèque Chassine de Vaulx-en-Velin. Le vernissage, avec lecture de texte et présentation détaillée des méthodologies d’impression se fera le 13 mai à 18h30 en présence des auteurs de textes et des scientifiques. Cette exposition, marque également la fin de ma résidence “Littérature – Science – Technologie” effectuée depuis octobre dernier à Vaulx-en-Velin. Je remercie ici l’association littéraire Dans Tous Les Sens, pour sa confiance dans la mise en place de tous ces projets.

Remerciements

Christophe Marquette · 3d.FAB – Emmanuel Cartillier · INSA Lyon – Peggy Leplat · HCL Co’Lab 3D – Fatiha Barama · Réseau de la lecture publique de Vaulx-en-Velin

Tagged: 3D-Fab, Bibliothèque Chassine, Christophe Marquette, CNRS, CO'Lab 3D, Dans tous les sens, Emmanuel Cartillier, HCL, Impression 3D, INSA, Vaulx-en-Velin